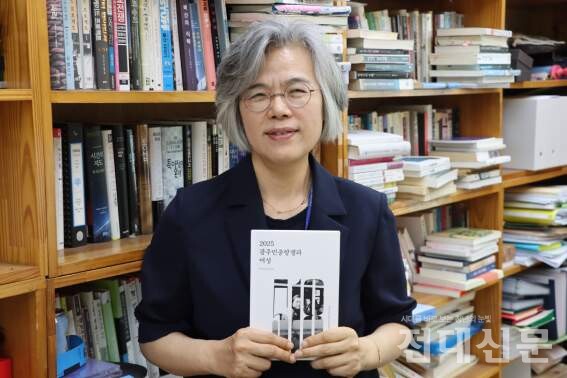

<2025 광주민중항쟁과 여성> 집필한 정경운 교수

성별 분리 통계 자료 없어 난항

5·18민중항쟁(5·18) 속 여성들의 항쟁 활동을 일자별로 구성한 <2025 광주민중항쟁과 여성>이 발간됐다. 5·18 관련 여성항쟁사를 다룬 첫 기록물인 <광주민중항쟁과 여성>이 1991년에 나온 이후 34년 만에 다시 써진 책이다. 집필에 참여한 우리 대학 정경운 문화전문대학원 교수를 지난달 27일 만나 책의 발간 의미와 과정을 들었다.

5·18 속 여성 항쟁을 다룬 또 하나의 책인 <여성·주체·삶>(2000년 발간)은 항쟁 활동이 간략히 요약돼 있고 구술 증언 자료가 대부분이다. 그러나 이번 책은 일자별로 구성되어 있어 항쟁 상황을 총체적으로 파악할 수 있다는 점에서 의미가 깊다. 정 교수는 “여성 항쟁 활동을 17일부터 27일까지 일관되게 이해할 수 있는 자료는 지금까지 없었다”며 “그동안 숙제처럼 여겨오고 있는 작업이었다”고 말했다.

해당 책 집필이 시작하게 된 것은 지난해 초여름 여성가족재단이 5·18 연구자들에게 집필 기획서를 내놓으면서부터다. 정 교수는 “그 자리에 모인 누구도 섣불리 작업을 시작하자는 말을 꺼내지 못했다”며 “많은 자료를 봐야 하는 작업이라 30분간 한숨만 푹푹 내쉬고 있었다”고 말했다. 이후 날짜별로 개인이 책임 집필을 하고 교차 검증을 통해 원고를 모으자는 결정이 나서야 작업이 시작됐다.

집필 중 어려운 점은 단연코 자료를 정리하는 일이었다. 그중 5·18에 대한 광주 타임라인 자료와 군 타임라인 자료가 맞지 않아 특히 애를 먹었다. 정 교수는 “자료의 오염도가 심각한 수준”이라며 “어떤 게 진실인지 판독하기 힘들었다”고 말했다. 집필진은 5·18 군 자료 전문가인 차영귀 서강대 책임연구원에게 지속적으로 감수를 받았다. 이렇게 완성된 책의 맨 뒤편에는 서로 다른 자료들을 종합적으로 정리한 군 동향 타임라인이 있다.

또 다른 어려운 점은 여성의 피해 상황을 알 수 있는 성별 분리 통계가 없었다는 점이다. 국가보고서에서조차 연행·구속자 및 행방불명자의 성별이 구분되어 있지 않아 여성 행적과 관련된 정확한 통계를 도출하는 데 한계가 있었다. 정 교수는 “이름만으로는 여성인지 남성인지 알 수가 없다”고 말했다. 이 책은 5·18 여성 상해 피해자를 172명으로 정리했는데, 이는 보상을 신청한 피해자들에 기반한 숫자로 실제로는 훨씬 더 많은 여성이 상해를 입은 것으로 추측된다. 정 교수는 “여러 이유로 보상 신청을 하지 않은 피해자들이 많다”며 ”172명은 아주 최소한의 숫자“라고 설명했다.

그럼에도 불구하고 이 책은 성폭력, 행방불명자, 사망자 같은 여성 피해를 목록화한 성과가 있다. 책에서는 총 52건의 성폭력 피해 상황을 △도심시위진압작전 중 성폭력 △외곽봉쇄작전 중 성폭력 △연행·구금·조사과정 중 성폭력으로 구분했다. 그러나 이 52건도 최소한의 숫자고 실제로는 더 많을 것으로 추정된다.

보통 5·18 여성 활동이라고 하면 주먹밥을 떠올린다. 그러나 가두방송부터 시작하여 유인물 제작과 배포, 대자보 작성, 시신 처리 등 전 과정에 여성들이 있었다. 정 교수는 ”전 계층을 망라한 여성들이 참여했다“며 “주먹밥뿐 아니라 많은 여성 활동이 조직적으로 이루어졌다”고 말했다.